Demokratiebildung als Herausforderung in der Lehrkräfte-Ausbildung.

Demokratie ist kein Selbstläufer. Ein Bericht aus unserem Studienseminar über eine Fortbildung, die zeigt: Lehrkräfte dürfen nicht nur Haltung zeigen – sie müssen es sogar.

Das Kollegium unseres Studienseminars hat sich mit einer der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit beschäftigt: der Demokratiebildung. Schulen sind nicht nur Orte des Lernens von Mathematik, Sprachen oder Naturwissenschaften – sie sind auch zentrale Erfahrungsräume für Demokratie. Hier können Kinder und Jugendliche erleben, dass Menschenwürde, Minderheitenschutz und demokratische Werte keine abstrakten Begriffe sind, sondern Grundlage unseres Zusammenlebens.

Schon auf großen Fachtagungen, wie der niedersächsischen Schulleitertagung 2025 in Soltau, wurde deutlich: Wenn man über pädagogische Konzepte spricht, muss man die gesellschaftliche Realität anschauen. Radikalisierungstendenzen, abnehmende Akzeptanz demokratischer Institutionen und ein verbreitetes Gefühl, dass „die Wertebasis wegrutscht“, bilden den Hintergrund unserer Arbeit.

Auf unserer seminarinternen Fortbildung war uns wichtig, die Arbeit auch für interessierte Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zu öffnen und wir durften uns darüber freuen, dass diese sich mit wertvollen Perspektiven beteiligten.

Push- und Pull-Faktoren im Blick

Unsere seminarinterne Fortbildung setzte daher bei den Fragen an: Was trägt dazu bei, dass Menschen sich von demokratischen Grundwerten entfernen? Und: Welche Faktoren können helfen, Demokratie zu stärken? Es ging uns darum, Gefährdungen nicht einseitig, sondern in alle Richtungen zu betrachten – von politischem Extremismus bis zu religiös-fundamentalistischen Strömungen. Unterstützung erhielten wir dabei durch den Verfassungsschutz Niedersachsen, der uns sachlich und faktenbasiert Befunde und Entwicklungen vorstellte.

Als ausbildendes Kollegium ist uns klar: Demokratiebildung ist kein „Add-on“ im Schulalltag, sondern Kernauftrag – und er gelingt nur mit gut vorbereiteten, sensiblen Lehrkräften.

Demokratiedidaktik als zweiter Baustein

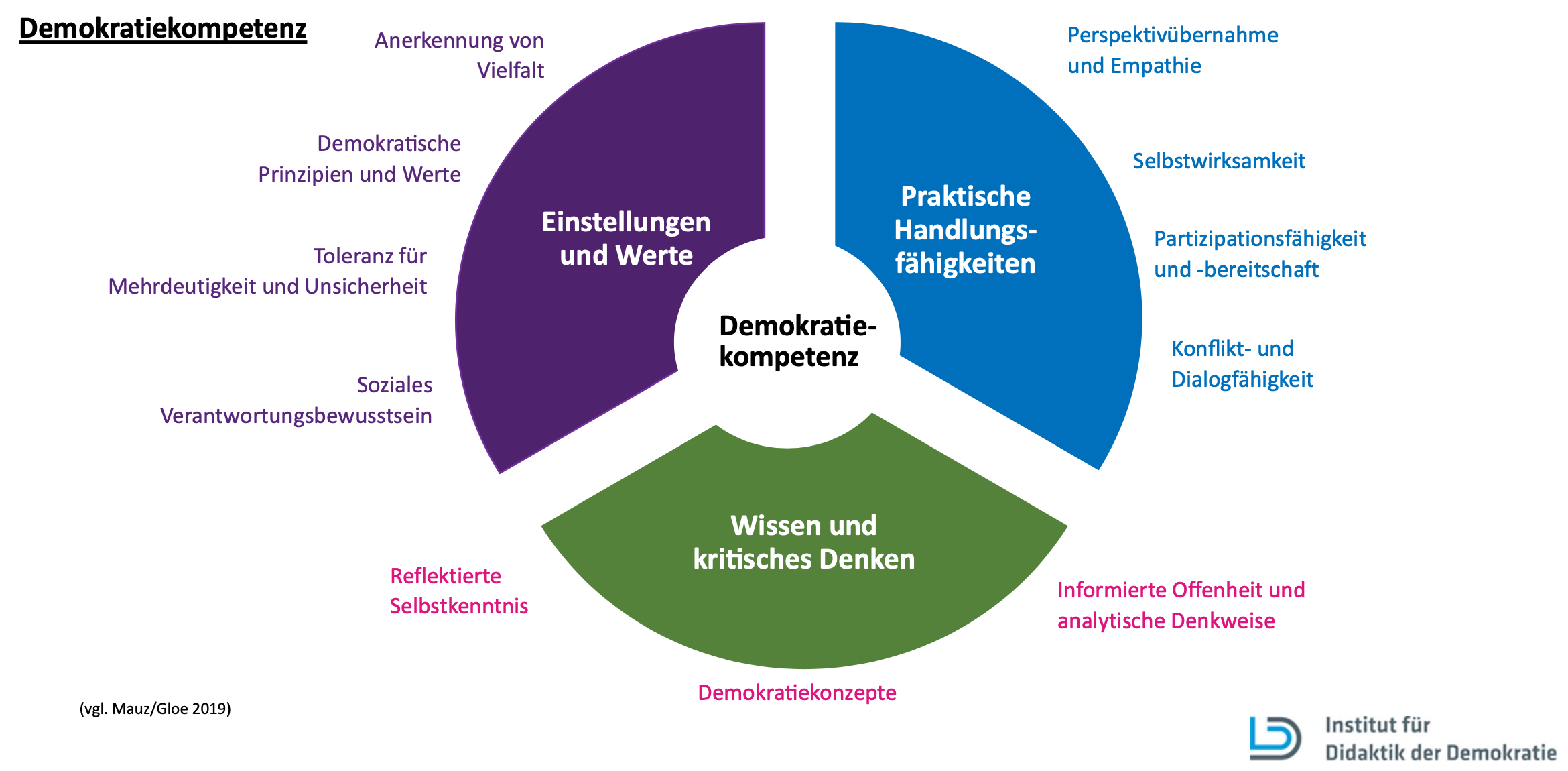

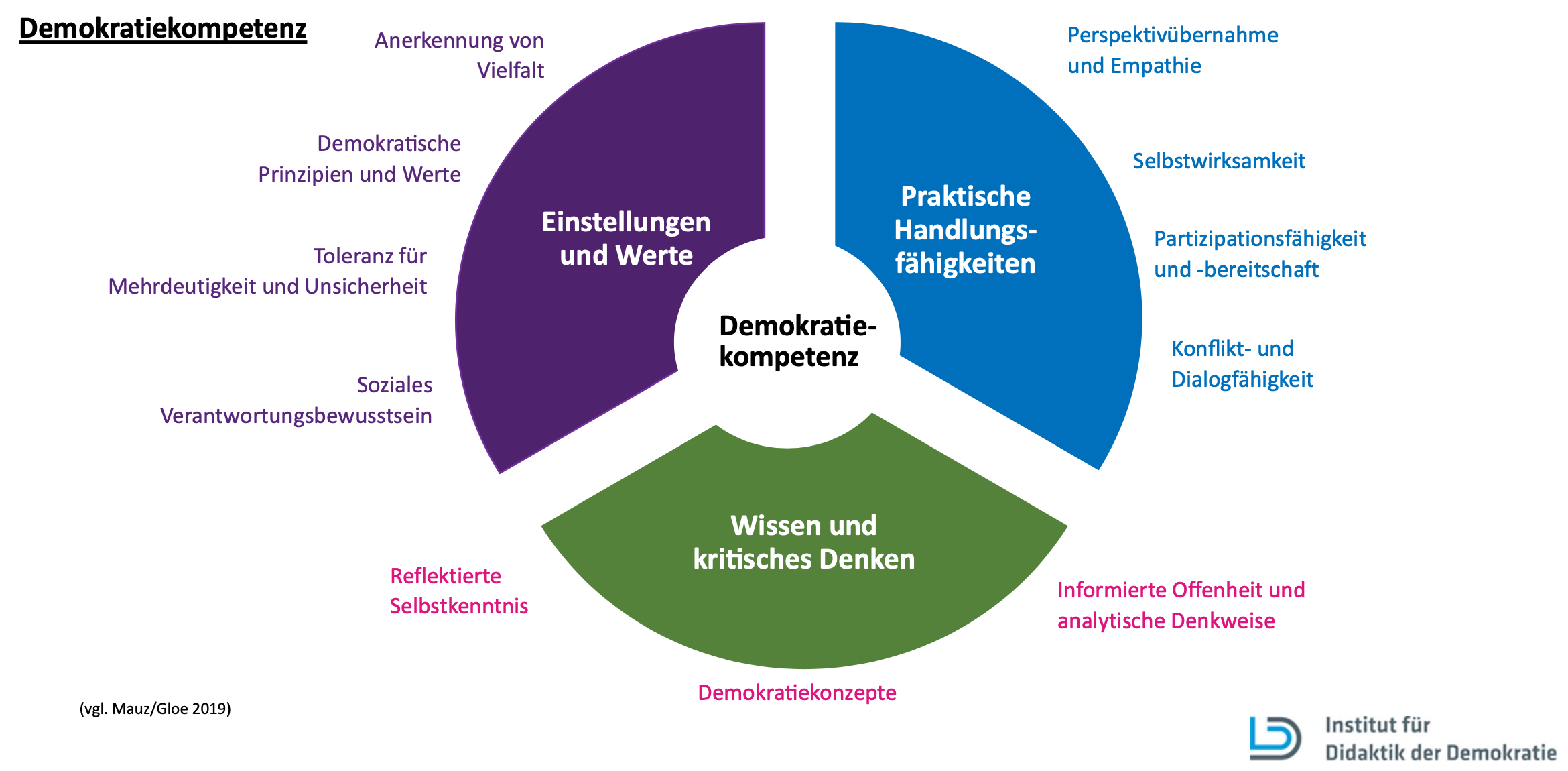

Im zweiten Teil der Fortbildung erarbeiteten wir mit Prof. Dr. Beutel (Leibniz Universität Hannover) Perspektiven der Demokratiedidaktik. Dabei stand im Zentrum: Wie kann Lehrkräftebildung so gestaltet werden, dass angehende Lehrkräfte ihre Verantwortung für Demokratiebildung aktiv annehmen? Ein wichtiger Ausgangspunkt dabei: Schule ist kein wertneutraler Raum. Das wird auch im niedersächsischen Runderlass Demokratiebildung (2021) unmissverständlich betont: Grundwerte wie Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind verbindlich. Positionen, die diese Werte infrage stellen oder verletzen, dürfen nicht unwidersprochen bleiben – sie müssen zum Anlass gemeinsamer Reflexion im Unterricht werden.

Der Beutelsbacher Konsens – und sein Missbrauch

Oft wird in diesem Zusammenhang auf den Beutelsbacher Konsens (1976) verwiesen, der drei Grundprinzipien der politischen Bildung enthält:

1. Keine Indoktrination (Überwältigungsverbot)

2. Kontroverses in Wissenschaft und Politik muss auch im Unterricht kontrovers dargestellt werden (Kontroversitätsgebot)

3. Lernende sollen zur selbstständigen Urteilsbildung befähigt werden (Schülerorientierung).

Genau hier versuchen jedoch politische Akteure, die Regeln umzudeuten: Wenn Lehrkräfte sich gegen pauschale Verunglimpfung ganzer Bevölkerungsgruppen wehren, wird ihnen vorgeworfen, sie verstießen gegen das Neutralitätsgebot. Ein erster Schritt wird daher sein müssen, dies als ein durchschaubares antidemokratisches Manöver zu entlarven. Neutralität bedeutet nämlich nicht, menschenverachtende Positionen unkommentiert zu lassen – im Gegenteil: Lehrkräfte sind verpflichtet, Haltung zu zeigen und die Grundwerte unserer Verfassung zu verteidigen.

„Darf ich mich positionieren?“ – Ja, ich muss sogar!

Viele Lehrkräfte spüren Unsicherheit: Darf ich mich als Lehrkraft klar positionieren, wenn Schülerinnen oder Schüler Meinungen vertreten, die zwar nicht verboten sind, aber die Würde anderer verletzen? Hierauf gibt es eine eindeutige Antwort: Nicht nur dürfen Lehrkräfte Haltung zeigen – sie müssen es sogar. Natürlich steht die Freiheit der Meinungsäußerung unter dem Schutz des Grundgesetzes, findet ihre Schranken jedoch in den allgemeinen Gesetzen sowie in der Achtung der Menschenwürde.

Denn Demokratie lebt – wie Ernst-Wolfgang Böckenförde es formulierte – von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Damit diese Voraussetzungen – Menschenwürde, Respekt und Gleichheit – erhalten bleiben, braucht es kompetente Lehrkräfte, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind und klar handeln.

Unser Auftrag als Kollegium

Als Kollegium des Studienseminars wissen wir: Die Aufgabe, Demokratiebildung zu unterstützen, ist schwer – und es gibt dafür kein Patentrezept. Aber wir sind fest entschlossen, gerade im Rahmen des Vorbereitungsdienstes Wege zu finden und Konzepte zu entwickeln, damit das pädagogische Personal der Zukunft gut vorbereitet ist, Verantwortung für Demokratiebildung zu übernehmen.

Unsere Fortbildung war ein weiterer wichtiger Schritt auf diesem Weg. Und klar ist: Es werden weitere folgen. Denn Demokratie braucht Menschen, die sie verteidigen – im Unterricht genauso wie im Alltag.

Christian Gauger